二輪車の事故がふえています。―事故発生状況と防止について―

平成20年、山梨県ではバイク事故での死者数が昨年に比べて倍増しています。このページではさまざまなデータからどのような状況で事故が発生しているか、またどのようなことに注意すれば未然に事故を防止できるかを実際のデータを参考にしながら、取り上げていきます。

資料提供:山梨県警察本部交通企画課

山梨県二輪車安全普及協会

【参考資料】全国と山梨県の交通事故発生状況

(資料提供:山梨県交通対策推進協議会 交通安全部会)

| 発生件数 | 死者数 | 負傷者数 | |

|---|---|---|---|

| 平成20年 | 766,147人(6,477人) | 5,155人(50人) | 945,504人(8,506人) |

| 平成19年 | 832,454人(6,992人) | 5,744人(52人) | 1,034,445人(9,275人) |

| 増減数 | -66,307人(-515人) | -589人(-2人) | -88,941人(-769人) |

| 増減率 | -8.0%(-7.4%) | -10.3%(-3.8%) | -8.6%(-8.3%) |

カッコ内は、山梨県での発生データ

- 1.二輪車事故の推移(過去10年)

- 二輪車事故の推移(過去10年)

- 2.平成20年の発生状況(10月末現在)

- 平成20年の発生状況(10月末現在)

- 年齢別死者数

- 時間帯別発生状況

- 道路別・道路形状別・主な事故類型別 発生状況

- 3.安全運転で事故を防ぐ

- 安全運転で事故を防ぐ

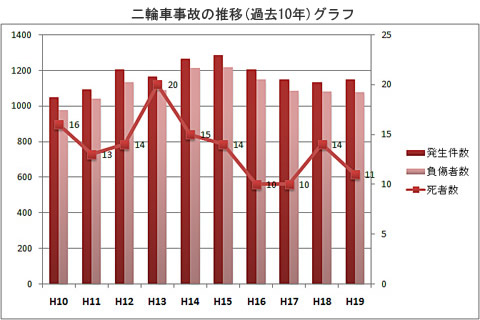

1.二輪車事故の推移(過去10年)

二輪車事故の推移(過去10年)

平成15年をピークに減少していますが、全事故の16%前後を占めています。

| H10 | H11 | H12 | H13 | H14 | H15 | H16 | H17 | H18 | H19 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 発生件数 | 1047 | 1092 | 1204 | 1166 | 1267 | 1285 | 1204 | 1148 | 1132 | 1148 |

| 死者数 | 16 | 13 | 14 | 20 | 15 | 14 | 10 | 10 | 14 | 11 |

| 負傷者数 | 977 | 1042 | 1131 | 1087 | 1213 | 1218 | 1150 | 1085 | 1079 | 1075 |

| 指数 | 100 | 104 | 115 | 111 | 121 | 123 | 115 | 110 | 108 | 110 |

| 全事故件数 | 6618 | 6636 | 7525 | 7489 | 7534 | 7696 | 7485 | 7265 | 7082 | 6992 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 全事故に 占める割合 |

15.8 % |

16.5 % |

16.0 % |

15.6 % |

16.8 % |

16.7 % |

16.1 % |

15.8 % |

16.0 % |

16.4 % |

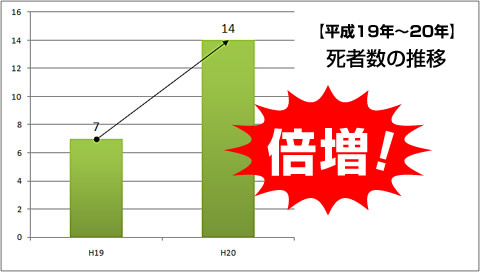

2.平成20年の事故発生状況(10月末現在)

平成20年の事故発生状況(10月末現在)

上記の「二輪車事故の推移(過去10年)」の表では交通事故は減少に向っています。しかし平成20年は前年同期に比べ発生件数・負傷者ともに減少しましたが、死者数は倍増しました。死に直結するような大きな交通事故が増加しているのです。

| 件数 | 死者 | 傷者 | |

|---|---|---|---|

| H19 | 927 | 7 | 870 |

| H20 | 857 | 14 | 806 |

| 増減 | -70 | 7 | -64 |

| 増減率 | -7.6% | 100.0% | -7.4% |

「二輪車乗車中の事故死者の約30%は、ヘルメットが脱落していた」(平成17年警視庁データ)という情報があります。万一の時に身を守るためにも正しい着用方法でヘルメットをかぶりましょう!

- あごひもはきちんと締めよう!

- 「あごひもが緩んでいる」など適切でない着用方法では、ヘルメットの機能をいかせません。万一の場合にも脱落しない正しい着用方法で使用しましょう。

- PS(C)やJISマークのついたヘルメットをかぶりましょう!

- 適合試験に合格したヘルメットでなければ、万一の場合、身を守ることはできません。適合品であることを示すPS(C)やJISマークのついたヘルメットをかぶりましょう。また最も安全性が高いといわれている、頭部をすべて覆うフルフェイス型ヘルメットの着用をおすすめします。

年齢別事故死者数

自動二輪車では16歳~50歳代まで、原付では16歳~24歳と65歳以上に死者数が集中しました。

自動二輪車では死者数7名のうち5人が県外在住者であることから、ツーリングなどで山梨県に訪れた際、事故に遭われるケースが多いと推察されます。また原付(原動機付自転車)では、7人中7人が県内在住者であることから、通勤通学・その他生活の足として利用しているときに事故に遭われるケースが多く、若年層・高齢者の事故か多いことが推察されます。

自動二輪車では死者数7名のうち5人が県外在住者であることから、ツーリングなどで山梨県に訪れた際、事故に遭われるケースが多いと推察されます。また原付(原動機付自転車)では、7人中7人が県内在住者であることから、通勤通学・その他生活の足として利用しているときに事故に遭われるケースが多く、若年層・高齢者の事故か多いことが推察されます。

| 年齢層別 | 運転中 | |

|---|---|---|

| 自二 | 原付 | |

| 15歳以下 | ||

| 16~24歳 | 県内男性1 | 県内男性3 |

| 25歳~29歳 | 県外男性1 県内男性1 |

|

| 30歳代 | 県外男性1 | |

| 40歳代 | 県外男性2 | |

| 50歳代 | 県外男性1 | |

| 60~64歳 | ||

| 65歳以上 | 県内男性3 県内女性1 |

|

| 不明 | ||

| 合計 | 7人 | 7人 |

オーバースピードでカーブに進入したため、車線をはみ出して対向車と衝突するケースや、カーブ外側にふくらみガードレールなどに衝突する事故が多い二輪車。山梨県は山道のカーブが多いため、運転には十分な注意が必要です。

- 危険を避けるために注意すること

-

- カーブでは、遠心力が働きます。カーブ手前では、十分速度を落としましょう。

- センターラインを越えくる対向車を予測して、道路の左寄りを走りましょう。

- カーブでは、前方の状況がわかりにくいので、カーブ手前で十分速度を落とし、前方をよく注意して走りましょう。

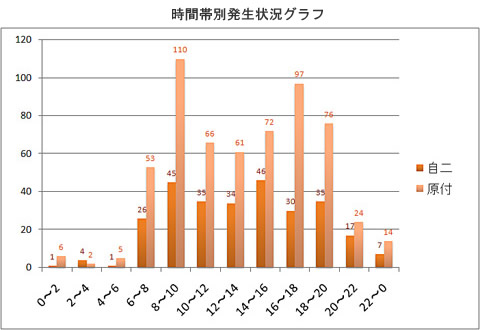

時間帯別発生状況

自動二輪車は14時~16時に最も多く事故が発生していますが(46件)、自動二輪車・原付(原動機付自転車)ともに、通学・通勤時間のピークとなる8時~10時に自動二輪車:45件、原付(原動機付自転車):110件の事故が起こっています。

| 0~2 | 2~4 | 4~6 | 6~8 | 8~10 | 10~12 | 12~14 | 14~16 | 16~18 | 18~20 | 20~22 | 22~0 | 合計 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 自二 | 1 | 4 | 1 | 26 | 45 | 35 | 34 | 46 | 30 | 35 | 17 | 7 | 281 |

| 原付 | 6 | 2 | 5 | 53 | 110 | 66 | 61 | 72 | 97 | 76 | 24 | 14 | 586 |

- 時間と気持ちに余裕をもって、運転しましょう!

- 事故の最も多く発生した朝8時~10時は、ちょうど通学・通勤などあわただしい時間帯ですが、急ごうとするあまり、十分な安全確認を怠ったり、急加速・急制動・急ハンドルなどの危険な操作をしてしまい、事故につながるケースが多いのです。

「私は大丈夫」と過信せずに、時間と気持ちに余裕をもって安全運転を心がけましょう!

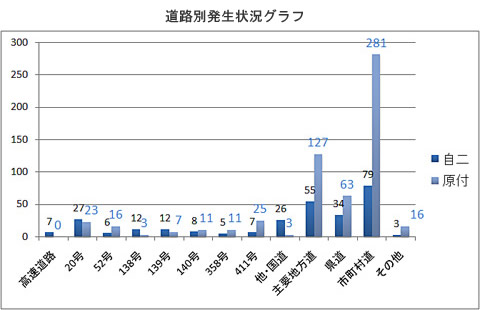

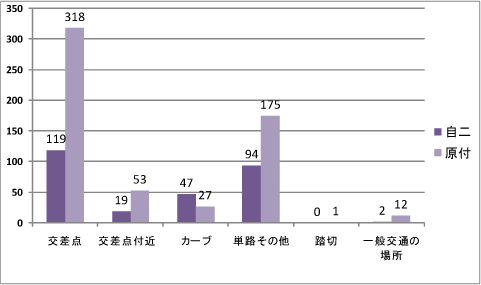

道路別・道路形状別・主な事故類型別 発生状況

自動二輪車・原付(原動機付自転車)ともに国道のような広く交通量の激しい道路での事故よりも、市町村道のような日常的に使用する道路での事故が多いことがわかります。

「道路形状別発生状況」の表から、自動二輪車は、交差点・単路・カーブでの事故が多く発生し、原付は、交差点での事故が半数を占めています。

「道路形状別発生状況」の表から、自動二輪車は、交差点・単路・カーブでの事故が多く発生し、原付は、交差点での事故が半数を占めています。

| 高速道路 | 20号 | 52号 | 138号 | 139号 | 140号 | 358号 | 411号 | 他・国道 | 主要地方道 | 県道 | 市町村道 | その他 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 自二 | 7 | 27 | 6 | 12 | 12 | 8 | 5 | 7 | 26 | 55 | 34 | 79 | 3 |

| 原付 | 0 | 23 | 16 | 3 | 7 | 11 | 11 | 25 | 3 | 127 | 63 | 281 | 16 |

| 交差点 | 交差点付近 | カーブ | 単路その他 | 踏切 | 一般交通の 場所 |

自二 | 119 | 19 | 47 | 94 | 0 | 2 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 原付 | 318 | 53 | 27 | 175 | 1 | 12 |

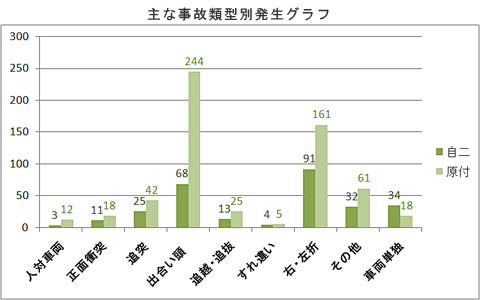

自動二輪車・原付(原動機付自転車)ともに出合い頭と右・左折時の事故が最も多く報告されました。

| 人対 車両 |

正面 衝突 |

追突 | 出合い 頭 |

追越・ 追抜 |

すれ 違い |

右・ 左折 |

その他 | 車両 単独 |

合計 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 自二 | 3 | 11 | 25 | 68 | 13 | 4 | 91 | 32 | 34 | 281 |

| 原付 | 12 | 18 | 42 | 244 | 25 | 5 | 161 | 61 | 18 | 586 |

| 合計 | 15 | 29 | 67 | 312 | 38 | 9 | 252 | 93 | 52 | 867 |

出合い頭・右折・直進の事故から身を守るには、一時停止の徹底と安全確認の励行が大切です。

- 必ず一時停止を!!

-

- 停止線直前で必ず一時停止をして、左右の安全を確認しましょう。

- 一時停止後、死角になっている部分の安全確認ができるところまでゆっくり進み、再度一時停止して左右の安全を確認しましょう。

- 右側に見える車が通過しても、続いて後方から車や歩行者などが交差点に近づいていないか、もう一度右側の安全を確認しましょう。

- 対向右折車に注意!!

-

- 対向の二輪車はスピード感が実際よりも遅く感じられ、また、距離も離れているように見えます。そのため、判断ミスをして右折し始める車もあります。交差点では安全な速度で、右折車に注意しながら進行しましょう。

- 右折しようとする車の運転者はあせって、無理に右折を開始することがあります。「直進車優先」を過信しないで、十分注意して交差点を進行しましょう。

- 二輪車は相手から見落とされやすいので、昼間点灯の励行や車両の陰に入らないように適切な車間距離うを保つように心がけましょう。

3.安全運転で事故を防ぐ

安全運転で事故を防ぐ

各データからどのようにすれば事故を未然に防げるかを考えてきました。二輪車は運転する人次第で暮らしを豊かにする「友人」にも、人生を一瞬で変えてしまう「凶器」にもなります。安全運転を心がけ、事故防止に努めましょう。